サッカー応援活動の社会的インパクトを可視化。キリンがJFAと目指す未来

- コミュニティ

2024年05月31日

キリンでは事業活動を通して社会課題の解決を行うCSV(Creating Shared Value/お客さまや社会と共有できる価値の創造)を経営方針として掲げ、長期経営計画で「世界のCSV先進企業となる」ことを目指しています。

キリンのサッカー応援の歴史は、今から46年前の1978年に始まりました。2023年から公益財団法人日本サッカー協会(JFA)のオフィシャルトップパートナーとなり、現在はサッカー日本代表をはじめ、子どもから大人までサッカーに関わるすべての人をサポートしながら、CSVパーパスの一つである「コミュニティ」に関わる社会課題解決にも取り組んでいます。

サッカー文化の発展や活動の広がりに伴い、サッカーがコミュニティにもたらす影響がますます大きくなるなか、近年グローバルのスタンダードになりつつある「スポーツがもたらす価値の可視化」に着目。SROI※1(Social Return on Investment:社会的投資収益率)という指標を用いて、サッカー応援活動が生み出す社会的インパクトを定量化するという初の試みを行いました。

ボール一つでコミュニケーションが生まれ、人と人がつながり、コミュニティが形成されることで“よろこび”が広がっていく。そんなサッカーの力が世の中にどのようなポジティブインパクトを生んでいるのか、そして可視化された結果を未来にどうつなげていくのか。

キリンでCSV戦略部を統括する常務執行役員の藤川宏と、サッカー日本代表選手や指導者を経て、この春JFAの新会長に就任した宮本恒靖さんが、「サッカー応援活動がもたらす社会的価値」について語り合います。

- ステークホルダー参加型評価手法であり、事業実施により生じる社会的・経済的・環境的変化(便益)を、市場価値に当てはめて変化の価値を定量的に可視化するフレームワーク。SROIは費用に対してどの程度の便益が創出されたかを倍率で示すことができ、金銭価値に換算された便益を、事業実施にかけたインプット(費用)で除算することにより求めることができる。

ともに歩んできたサッカー応援の歴史

藤川:キリンとJFAさんとの関係は46年前にさかのぼりますが、私がキリンに入社した80年代は今ほどサッカーがメジャーなスポーツではなく、「冬の時代」と呼ばれた厳しい時代でしたね。日本サッカー界が現在のように大きく発展するまでの歩みを振り返ると、感慨深いものがあります。

宮本:僕は1977年生まれですので、生まれた1年後にはもうキリンとJFAの協働が始まっているんですよね。日本が世界で勝つことは難しいと言われていた時代を経て、今このように成長しましたが、強化試合の積み重ねからJリーグの開幕、2002年のワールドカップ招致、そのための海外遠征があり、さまざまな背景のなかで日本サッカーが成長し、発展する様子を見てきました。

選手だけでなく指導者の強化なども相乗効果を生んで、サッカー日本代表チームは本当に強くなりましたが、キリンさんをはじめとするパートナーの方々が支えてくださったからこそ今があると感じています。支援がなければ遠征にも行けませんから。

藤川:一緒に仕事をさせていただくうちに、どんどん活動の幅が広がっていって。例えば、震災の復興支援として開催した「JFA・キリンスマイルフィールド」や、子どもたちの心身の成長に寄与するための「JFAこころのプロジェクト」など、サッカー日本代表選手の応援だけじゃない活動でもご一緒できたことは個人的にも記憶に残っています。

Jリーグ開幕以降はサッカー人気が拡大し、その頃サッカーを始めた多くの人たちが今では社会人となり、サッカーの応援を継続してくれている。それは企業にとっても大きな価値になっていると思います。キリンの企業ブランドにおいても、サッカーを応援していることへの評価は大きいと感じます。

宮本:そういう面で自分たちが貢献できているのは嬉しいですね。これまではサポートしていただいてそれに応えるという関係性だったのが、今はお互いが目指すものを共創するというかたちに変化してきているのかなと思います。

それに長年のパートナーシップがあるからこそ、時代や社会が求めるものに対して感度高く協力することができる。例えば、「<JFAxKIRIN> キリンファミリーチャレンジカップ」では、走らないウォーキングフットボールという切り口で年齢や性別、サッカー経験、障がいの有無にかかわらず、皆で楽しめるイベントを一緒に実現できました。

藤川:人と人とのつながりはJFAさんもキリンも大事にしている理念ですし、2023年にオフィシャルトップパートナーになったのはその証。長年の関係性を経て、サッカーに関わるすべての人々を応援して、ともに価値をつくっていくパートナーへと進化してこられたのかなと感じます。

スポーツとコミュニティが育むもの

─これまでのキリンとの取り組みにおいて、印象に残っているものはありますか?

宮本:ウォーキングフットボールを一緒にさせてもらったときは、年齢や性別に関係なくチームとしてコミットできる感覚がとても新鮮でした。見ず知らずの人と一緒に頑張れるのはなかなかない機会ですし、改めてサッカーって面白いなと感じましたね。

サッカーのチームや、そういうコミュニティのなかで一つの目標に向かっていくときの一体感ってあるじゃないですか。僕自身そういうものが醸成されていく感覚を選手として味わってきたので、それはすごくいい経験になっていますし、そこで自分の価値観が育まれたように思います。

藤川:サッカーは地域ごとにコミュニティがありますから、そういう場所でも人とのつながりが生まれますよね。JFAも47都道府県協会とのつながりがありますし、Jリーグもそう。サッカーのコミュニティの強さは本当にすごいなと思います。全国津々浦々につながりがあって、それが育成にもつながっている。

宮本:そうですね。スポーツの価値って、試合を通してよろこびを与えるとか社会を元気にするという側面もありますが、教育的な役割もすごく大きいと僕は思うんです。自分もサッカーを通して人と協力すること、相手をリスペクトすること、ルールを守ること、チームスピリットを持って戦うことなど、重要な価値観をたくさん教わってきました。

いわゆる「勉強」だけでは得られない、人として生きていき、社会を構成していくうえでの大切な学びがそこにはある。それもスポーツがもたらす大きな価値ですね。

サッカー応援の社会的価値を可視化する意義

─スポーツがもたらす社会的インパクトを可視化するために、初めてキリンで実施したSROI分析。経済的価値だけでなく、活動によってもたらされた社会的価値も定量的に評価することで、今後さまざまなサッカー応援活動の改善に活用していく予定です。

藤川:私たちは企業として、「お客さま」「株主・投資家」「地球環境」「ビジネスパートナー」「コミュニティ」「従業員」という6つのステークホルダーとの関わりを大切にしています。そのなかで、キリングループがコミュニティにどのようにポジティブな影響をもたらしているか、というのは非常に注目されています。

経済的価値と社会的価値のある事業活動、社会や環境への貢献ですね。それを測り、世の中に届けるための“指標”が必要だと感じたのが、SROIを採用したきっかけです。

これまでもサッカー応援活動の効果を測定するためにインタビュー調査などを行っていましたが、定量と定性、双方向から分析することでより立体的に我々の取り組みの価値を測ることができると考えたのです。定量化にあたって、まずは活動がどのように社会の変化に影響しているかを構造化した「ロジックモデル」を社内で策定し、いくつかの重要かつ測定可能なアウトカム(活動がもたらす効果)について評価を行いました。

-

社会的インパクトを測定するための「ロジックモデル」の例

宮本:JFAも、藤川さんがおっしゃったことに近い理由でSROI分析を取り入れています。どのスポーツにもおいても、自分たちが行っていること、そしてパートナーとの協働の価値を可視化して周知することは、持続的な発展を目指すうえで欠かせません。

例えば「女性リーダーを育成していきたい」というときに、女子サッカーの大会やイベントの開催がどの程度影響するのか、どんなインパクトがあるのかなどを数値化していく。そうすると、その事業の価値をパートナー企業や関係者に伝えやすく、意思決定の材料にもなるんです。

成果の可視化がスポーツ界のスタンダードになれば、どんどん新しいつながりが生まれて視野が広がっていくはず。自分たちの事業を見直すときにも役立ちますしね。

藤川:そうですね。仮説を立てやすくなりますし、改善点がわかりやすくなるのもいい点だと思います。現状では「それぞれの取り組みの指標になる」という段階で、インパクト測定から得られた「定量価値」に一定の基準やコンセンサスが取れているわけではないので、まだまだ課題もあります。

これからより洗練されて、社会的価値というものが伝えやすくなっていけば、企業も新しいチャレンジができますし 、スポーツ界全体も盛り上がっていくんじゃないでしょうか。

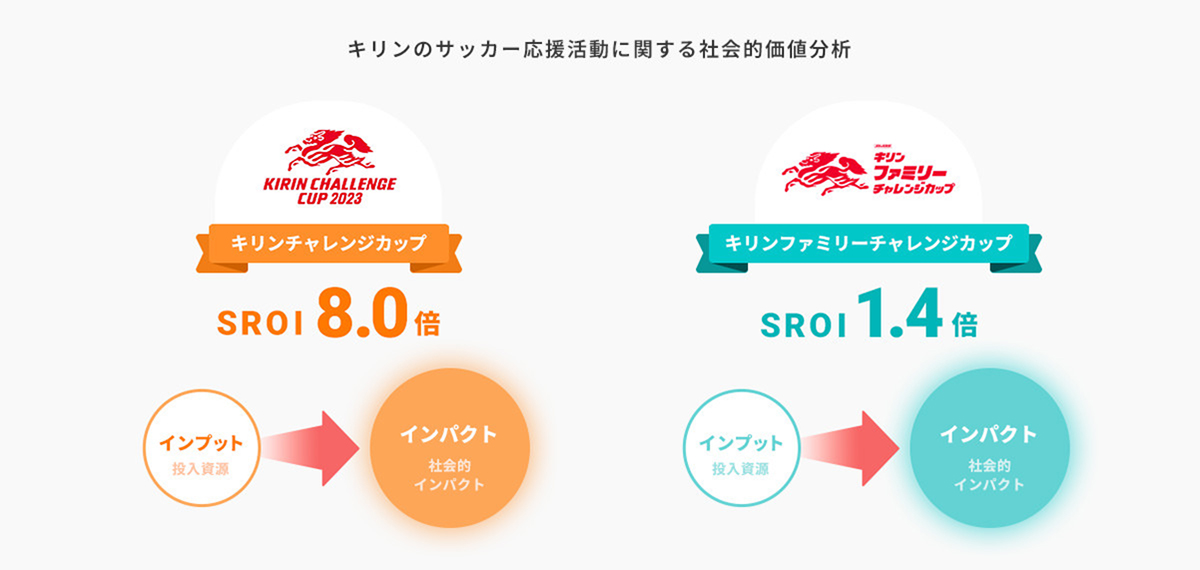

分析結果の概要

キリンチャレンジカップ:サッカー日本代表戦のサポートを通じ、幅広い人々に対して「明日への活力」や「コミュニティの輪の拡大」、「絆の深まり」といったインパクトを中心に定量化した結果、SROIは8.0倍となった。

キリンファミリーチャレンジカップ:ウォーキングフットボールを通じて、参加者に対し「家族との絆の深まり」や「コミュニティの輪の広がり」などのインパクトを中心に定量化した結果、SROIは1.4倍となった。

- 現時点ではプログラム参加人数が限られることから、キリンチャレンジカップと比較すると相対的に低い倍率となっているが、入手可能なデータでの分析であったため、定量化できたインパクトの範囲は限定的ながらもSROIは1.0倍を超え投入した費用以上のインパクトを生み出していることを確認。

藤川:今回の分析で、「キリンチャレンジカップ」はコミュニティの輪の広がりや前向きな気持ちへの変化、明日への活力につながるモチベーションへの社会的インパクトが大きく、SROIは8.0という数値が出ました。

この結果を受けて、長年にわたって続けてきたサッカー日本代表応援が大きな社会的インパクトを生んでいることを再認識できました。また、新たな気づきもありました。

例えば、「キリンファミリーチャレンジカップ」。家族や仲間との絆の深まりはこれまでのアンケート調査などでも挙がってきていたのですが、それに加えて、今回のSROI分析では「年齢や性別による違いを受け入れる、多様性に対する意識が強化された」という想定していなかった結果も出たんですね。そういった新しい価値を見出すこともできたのは発見でした。

宮本:テクノロジーの発展に伴って、スポーツ界でもデータや数値により可視化したものがより説得力を持つ時代になってきています。SROIという指標を活用することで、さまざまなパートナーさんと協力できたり活動の幅が広がったりと、新しい価値をつくっていけることは間違いありません。お互いにとってプラスになるだけでなく、それが社会にとっても良いものになるように指標づくりをしていきたいなと。サッカーだけに留まらず、スポーツ全体の価値向上を目指していきたいですね。

子どもたちの未来へとつなげるために

─2社によるサッカー応援活動を通じて、どんな未来を実現していきたいですか。

藤川:CSV経営を推進する企業として、「キリンチャレンジカップ」や「キリンファミリーチャレンジカップ」などのコミュニティ活動は、今後も継続的に取り組んでいきます。

地域に根ざした取り組みはコミュニティの発展だけでなくサッカー文化への貢献にもなりますし、子どもたちが日常的にスポーツに触れられれば世界で活躍できる可能性も広がります。また、これまでサッカーを通じた復興支援にも取り組んできましたが、色々な事情でサッカーができない子どもたちのサポートや、環境や健康といった領域で地域の活性化につながることも行っていきたいですね。

宮本:「Start Here」というキリンのサッカーCM※2がありましたが、あの世界がまさにJFAが実現したい未来なんです。一つのボールからどんどん人と人をつないでいく、あの映像に僕自身はじめJFAが目指す世界やメッセージが詰まっている。年齢や性別など色んな違いを超えて、多様な人たちと一緒に何かを生み出すよろこびが表現されていますよね。

- 当該CMは現在非公開となっております。

宮本:スポーツが持つ教育面での影響や、社会のなかで果たせる役割は、これからもっと増えていくはずです。そのためには、今ある価値をきちんと目に見えるかたちにして、持続可能ないいサイクルをつくっていく必要がある。これまでパートナーシップを築いてきたキリンさんとなら、そのチャレンジができると感じています。

藤川:ありがとうございます。サッカー応援を通じて社会にいい影響を与えていけるよう、今後も連携しながらさまざまな活動に取り組んでいきたいです。

宮本:そうですね。これは僕自身、そしてJFAの理念に通ずるところでもありますが、サッカーに限らず、野球でもバスケットボールでも子どもたちが色んなスポーツを楽しめる社会にしたいという思いがあります。

藤川:JFAさんの理念は、「人と人とのつながりを創り、心と体に、そして社会に前向きな力を創り出す」というキリングループのコミュニティパーパスともリンクしています。同じ未来を目指す者同士、スポーツを通じた“つながり”、そしてその先にあるこころ豊かな社会を創っていきましょう。

プロフィール

宮本恒靖さん

1977年生まれ。大阪府出身。同志社大学経済学部卒。1995年にJリーグ・ガンバ大阪とプロ契約。2000年よりサッカー日本代表に選出。 長きにわたりサッカー日本代表のキャプテンを務める。 2013年、日本人元プロ選手として初めてスポーツ学の大学院「FIFAマスター」を修了。2018年から2021年までガンバ大阪の監督を務める。2024年3月より公益財団法人日本サッカー協会(JFA)会長に就任。

藤川宏

キリンホールディングス株式会社 常務執行役員 CSV戦略部長。1987年にキリンビール株式会社に入社。営業・留学・マーケティング・秘書などを経験後、複数のM&A業務に携わり、キリングループの国際化に取り組む。豪州、シンガポール、ミャンマーなどに駐在し、各地でトップマネジメントに加わり、事業経営を経験。2017年からキリンホールディングス㈱人事総務部長、2019年からは3年間公益財団法人日本サッカー協会(JFA)への出向を経て、2022年3月末からCSV戦略部長。国内外のステークホルダーと信頼関係を築き、2027年にはキリングループを世界のCSV先進企業に成長させることを目指す。

※所属(内容)は掲載当時のものになります。