確かな価値を生む技術力―研究開発力と知財戦略を掛け合わせた競争戦略

2024年5月31日

コアコンピタンス「発酵・バイオテクノロジー」

キリングループは、ビール製造を通じて培われた、原料選定・加⼯の知見や発酵・バイオテクノロジーをベースに、食から医にわたる領域で事業を拡大させてきました。食領域では、ビール類の酒税一本化に向けて、需要が中長期に伸長すると予想されるいわゆる狭義のビールカテゴリーでの新価値創出に向けた研究開発を進めました。その一例として、麦芽の選定から見直して仕込技術・発酵技術を進化させ糖質ゼロを実現する「新・糖質カット製法」を開発し、国内初※1となる糖質ゼロビールである「キリン一番搾り® 糖質ゼロ」の発売につなげました。ヘルスサイエンス領域では、健康な人の免疫の維持をサポートするプラズマ乳酸菌を発見し、免疫機能で日本初※2の機能性表示食品である「iMUSE」ブランドの清涼飲料やサプリメントなどを開発しました。

- ビールで糖質ゼロを実現した国内で初めての缶商品(Mintel GNPDを用いた当社調べ)

- 免疫機能の機能性表示食品として届出公表された日本初のブランド

技術力を支える研究開発体制

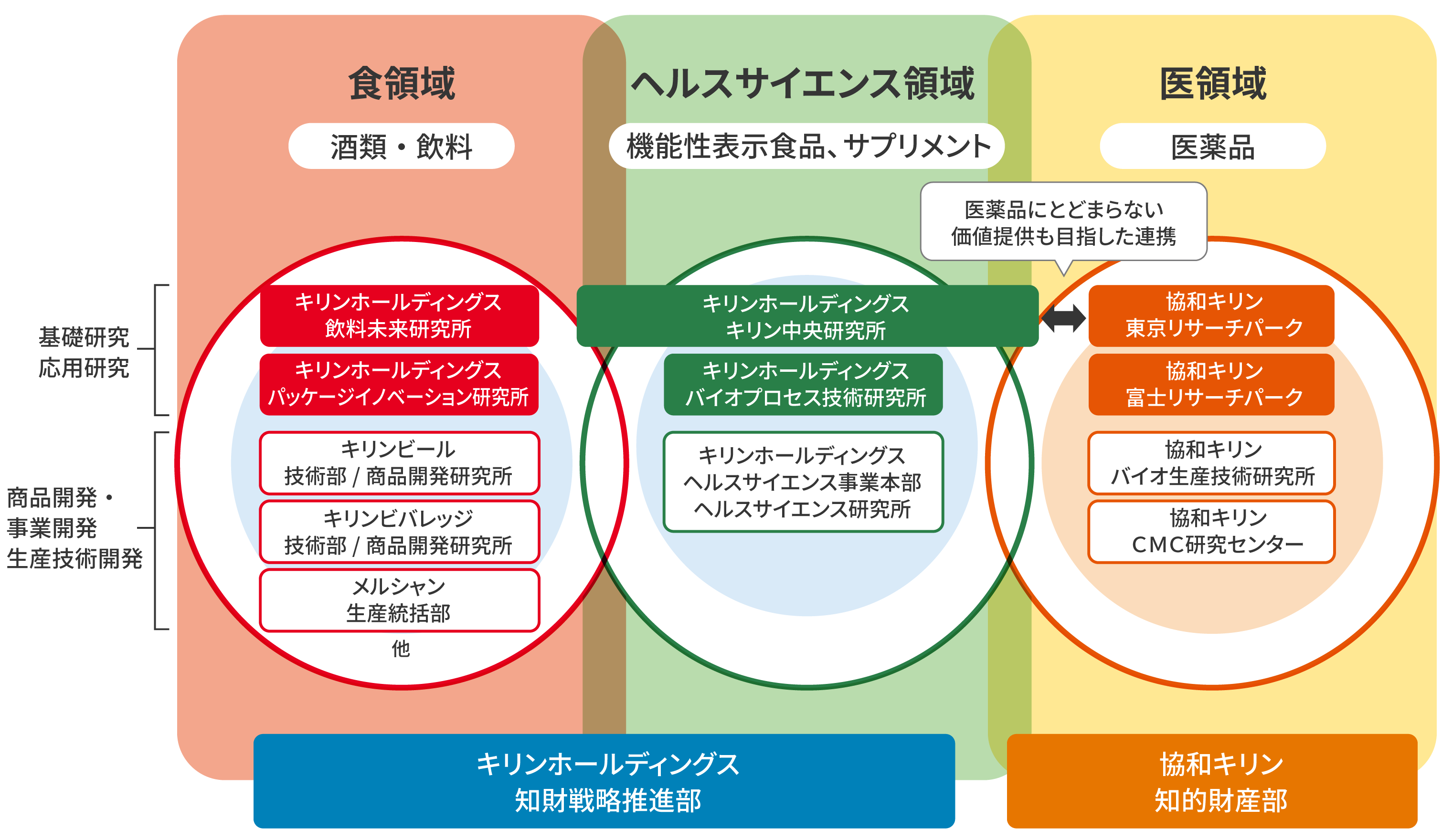

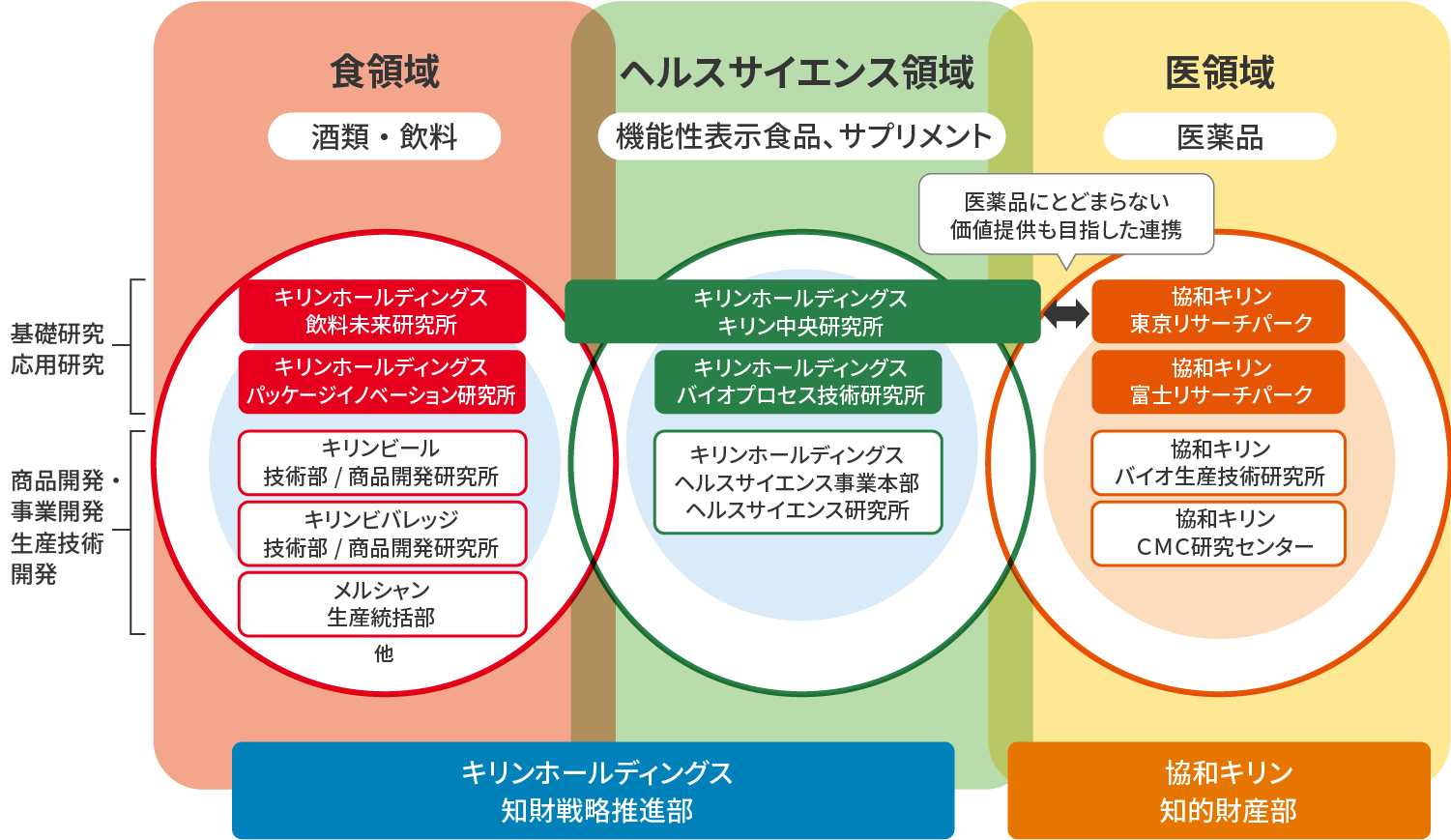

食・ヘルスサイエンス領域では、キリンホールディングスの研究所が、人財や技術を掛け合わせながら、基礎研究から応用研究を担っています。事業の研究開発組織は、創出した研究成果をもとに、商品・サービスへの実用化を担っています。医領域では協和キリンが研究開発の中心となっています。2024年より協和発酵バイオの研究開発組織であった生産技術研究所は、キリンホールディングスのバイオプロセス技術研究所として新たにスタートしました。これまで培ってきた微生物発酵によって有用物質を量産する生産技術・エンジニアリング技術を生かし、ヘルスサイエンス事業の拡大に貢献していきます。

課題と去年からの進捗

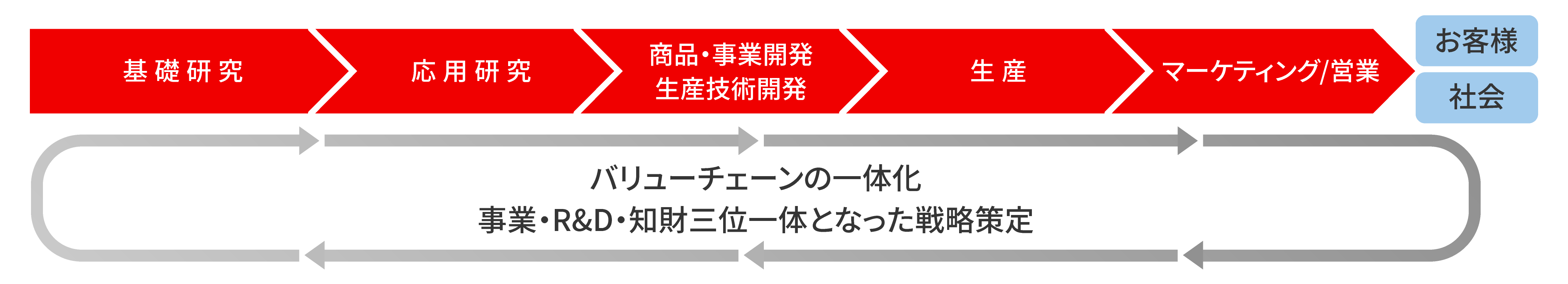

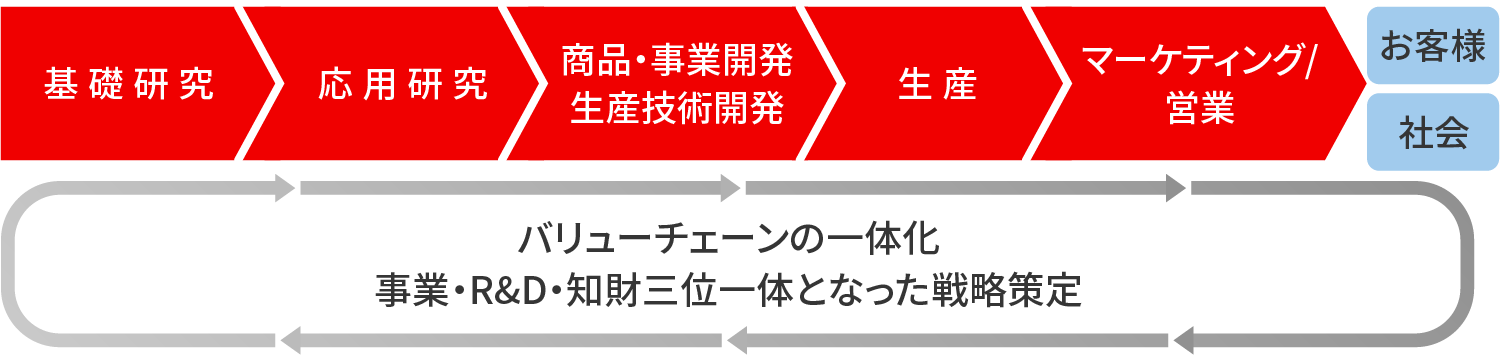

これまでは、キリンホールディングスの研究所で創出した成果を、事業に受け渡し、事業会社でさまざまな商品やサービスを実用化してきました。2023年からは中長期の社会課題解決によるイノベーション創出を一層意識し、事業・R&D・知財が三位一体となり、3部門の連携の密度を高め、多くの対話を重ねながら研究開発テーマづくりに取り組んでいます。

戦略、取り組みの柱

事業・R&D・知財が三位一体となった取り組みをさらに進化させ、研究開発成果の創出と競合優位な知財網の構築を同時に実現していきます。特に中長期のイノベーション創出に向けて、事業会社とキリンホールディングスの研究所が協調して戦略を策定することで、事業戦略とR&D戦略を調和させます。次に、知財創出活動の基盤を整備し、特許出願の量・質を上げることに取り組みます。医薬品にとどまらない新たな価値創出に向けて、キリンホールディングスと協和キリンが連携するからこそできる協働テーマの創出にも、引き続き取り組みます。

事例

PETケミカルリサイクル技術でプラスチックの循環を確立

中長期で取り組む社会課題の解決として、プラスチックが循環し続ける社会の実現に向けて、従来のPET※3ケミカルリサイクル技術の実用化に向けた取り組みを進めています。R&D部門では並行して、より高効率・環境負荷低減を実現する技術の研究開発に取り組んでいます。2023年にはPET分解工程を、従来よりも短時間・低エネルギーで実現する「アルカリ分解法」を開発しました。

また、早稲田大学との共同研究で、PET分解後の単分子を精製する工程において環境負荷軽減とコスト削減を両立する、「電気透析」による精製法を開発しました。さらにキリングループのコア技術である発酵・バイオテクノロジーを活用して、静岡大学と共同で酵素によるPET分解技術の開発にも取り組んでいます。

- ポリエチレンテレフタラート

事例

事業・R&D・知財が三位一体となりプラズマ乳酸菌事業の価値拡大に貢献

当社グループでは知財がサステナブルな成長実現の原動力となることを目指しています。この実現のために2023年から、国内の各事業会社、部門ごとに知財部門と経営層による定期的な対話の場を設けました。各部門の経営層に対し、知財の活動状況や成果をインプットすると同時に、振り返りから抽出された課題に対する打ち手を議論します。議論の内容は次の知財活動計画に反映されると同時に、適切な資源配分がなされます。この対話を継続することで事業・R&D・知財が三位一体となった取り組みを加速させます。

こうして決まった知財活動を確実に実行するためには、知財創出人財の育成と知財を大切にする風土醸成が重要です。当社グループでは、キャリアステージや知財リテラシーレベルに合わせ、領域、部門ごとに研修体系を継続的に見直し、実行しています。さらに、研究開発部門での発明創出を期待する人財に対しては、OJTで知財部門が伴走することで、各部門の知財意識を高めていきます。

具体的なプラズマ乳酸菌事業での知財活動としては、用途発明に係る基本特許に加え、それを核とした特許網の構築を進めています。また2023年4月に発表した新型コロナウイルス感染症に関する臨床研究の成果を特許出願(国際出願)するなど、プラズマ乳酸菌がもつ価値の拡大に貢献しています。

なお特許分析ツール「PatentSight®」を用いた国内食品各社の免疫関連乳酸菌技術に係る特許の分析では、当社の基本特許の技術的価値が高いレベルで維持されており、プラズマ乳酸菌事業拡大の土台となっていることが分かります。